陽子が安定かどうかは今日の素粒子物理学が直面する最大の理論的実験的難題である。ほとんどの大統一理論では、とりわけTeVスケールの質量を持つ仲介粒子の場合、陽子は崩壊する傾向を持つ。しかし実験で見るかぎり、陽子は我々以上に生き延びていくように見える。1980年代の最初の大規模探索から始まって有望な理論が次々に陽子崩壊に苦しめられてきた。今のところ、陽子崩壊を示すヒントは見つかっていない。

このような状況にも拘わらず陽子崩壊は大統一理論を実験と比べる数少ない方法のひとつであり、この線に沿った何らかの進展は物理学の将来の発展にとって特別な意義を持つ。この研究の意義は大きい。一番簡単な統一理論であるミニマルSU(5)は実験結果によって排除された。新たな実験結果が出てこないと、その後のすべての大統一理論は単なる数学的構成で終わってしまう。

陽子崩壊の探索は巨大質量の測定器を必要とする。たとえば1033年の感度を持つ探索はおよそ1033個の核子を持った測定器を必要とする。トンあたりの核子の数は2x1029個なので、これは数キロトン相当の測定器を意味する。

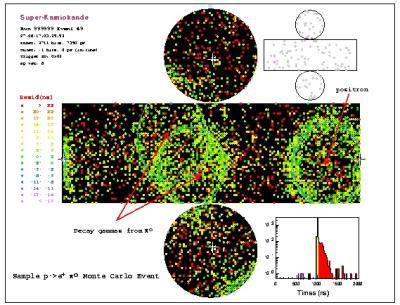

「古典的」な陽子崩壊モードp→e+π0は少ないバックグラウンドで効率よく測定することができる。このモードの現在の最良の限界値(90%の信頼度でτ/β>1.6x1034年)はスーパーカミオカンデの0.306メガトン・年データ収集で得られた。検出効率45%は主に終状態π0の吸収または原子核内の電荷交換反応から制限され、予想されるバックグラウンドは百万トン・年あたり2イベントである。

超対称性理論ではp→νK+モードの方が起こり易いが、ニュートリノを検出できないので実験的にはより難しい。スーパーカミオカンデからの現在の限界値はいくつかのK+崩壊チャンネルを足した結果であり、その中で最も感度がよいのがK+→μ+ν後残った15N原子核が基底状態に落ちる際の信号を検出した場合である。モンテカルロ計算によるとこのモードは将来しばらくの間はバックグラウンド無しで測定できる。現在0.260 メガトン・年のデータでの足し合わせた結果の限界値は90%信頼度でτ/β>5.9x1033年である。

最近の理論によると、もし超対称SO(10)が大統一の枠組みになる場合、(測定し易いνK+崩壊モードへの)陽子の寿命は現在の限界値の一桁以内(十倍以内)にあるだろうと予想される。同様にSO(10)理論ではτ/β(e+π0)≈1035年で、これは現在の限界値の十倍程度である。したがって、陽子崩壊探索を続けるには必然的により大きな測定器を必要とする。

一方、現在の限界値を大きく更新するには巨大な質量と実験期間が必要で、しかも観測に成功する可能性は予見できないので、将来の実験は陽子崩壊が起こるのを待つ間他の重要な物理課題を追求できる能力を持つことが大切である。過去において陽子崩壊実験はニュートリノ物理学と素粒子天体物理学に本質的な貢献をしてきた。今後も同じようにしなければならない。 (Last update: 2018/04/27)