2015年7月22日

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU)

1. 発表者

村山斉 (むらやま・ひとし)

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU) 機構長/特任教授/主任研究員

村山 斉 Kavli IPMU

村山 斉 Kavli IPMU

機構長

2. 発表のポイント

- 従来のダークマターに関する理論とは大きく考え方の異なる新理論を発表した。

- 新理論によるとダークマターは、湯川粒子とも呼ばれる1935年に湯川 秀樹博士が提唱したパイ中間子と大変似た性質を持つことが示された。

- 南部理論に基づく湯川粒子の性質が、ダークマターとしてふさわしいことを指摘した。

- 新理論は銀河のダークマター分布において従来問題とされてきた、観測とコンピューターシュミレーションとのズレを説明出来ることが分かった。

3. 発表概要

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU) 機構長の村山斉 (むらやま・ひとし) 特任教授とカリフォルニア大学バークレー校のヨニット・ホッホバーグ研究員らの研究グループは宇宙の物質の80%以上を占めるとされる謎の物質ダークマターが湯川粒子、つまり1949年ノーベル物理学賞受賞者の湯川秀樹博士が1935年に提唱したパイ中間子と大変似た性質を持つという新しい理論を発表しました。本研究成果はアメリカ物理学会の発行するフィジカル・レビュー・レター誌 (Physical Review Letters) の最新号に掲載されました。

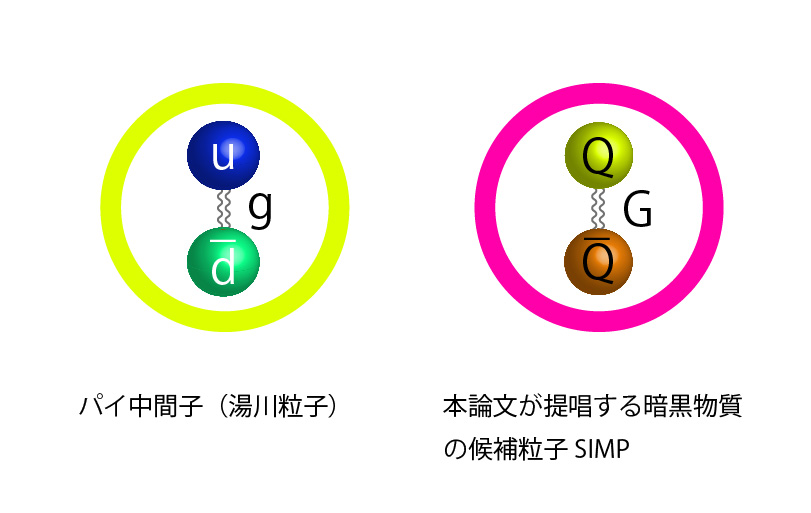

【図1】図1左のパイ中間子 (湯川粒子) に含まれる「u」 はアップクォークを示し、「

【図1】図1左のパイ中間子 (湯川粒子) に含まれる「u」 はアップクォークを示し、「 」 は反ダウンクォーク、「g」はグルーオンという素粒子を示す。アップクォーク と反ダウンクォークはグルーオンをやりとりすることで、強い力で結びついている。一方、図1右の SIMP 粒子に含まれる 「Q」 はクォーク、「

」 は反ダウンクォーク、「g」はグルーオンという素粒子を示す。アップクォーク と反ダウンクォークはグルーオンをやりとりすることで、強い力で結びついている。一方、図1右の SIMP 粒子に含まれる 「Q」 はクォーク、「 」は反クォーク、「G」 はグルーオンに相当する粒子を示す。 (Credit: Kavli IPMU)

」は反クォーク、「G」 はグルーオンに相当する粒子を示す。 (Credit: Kavli IPMU)

4. 発表内容

様々な観測結果から私たちの宇宙にはダークマターと呼ばれる謎の物質が80%以上を占めていること、そしてダークマターがなくては、星、銀河、我々も誕生しなかったことがわかっています。しかし、ダークマターそれ自身がどのような性質を持つどういった物質なのか、ということは未だ分かっていません。現在、実験と理論の両面から活発に研究が行われています。

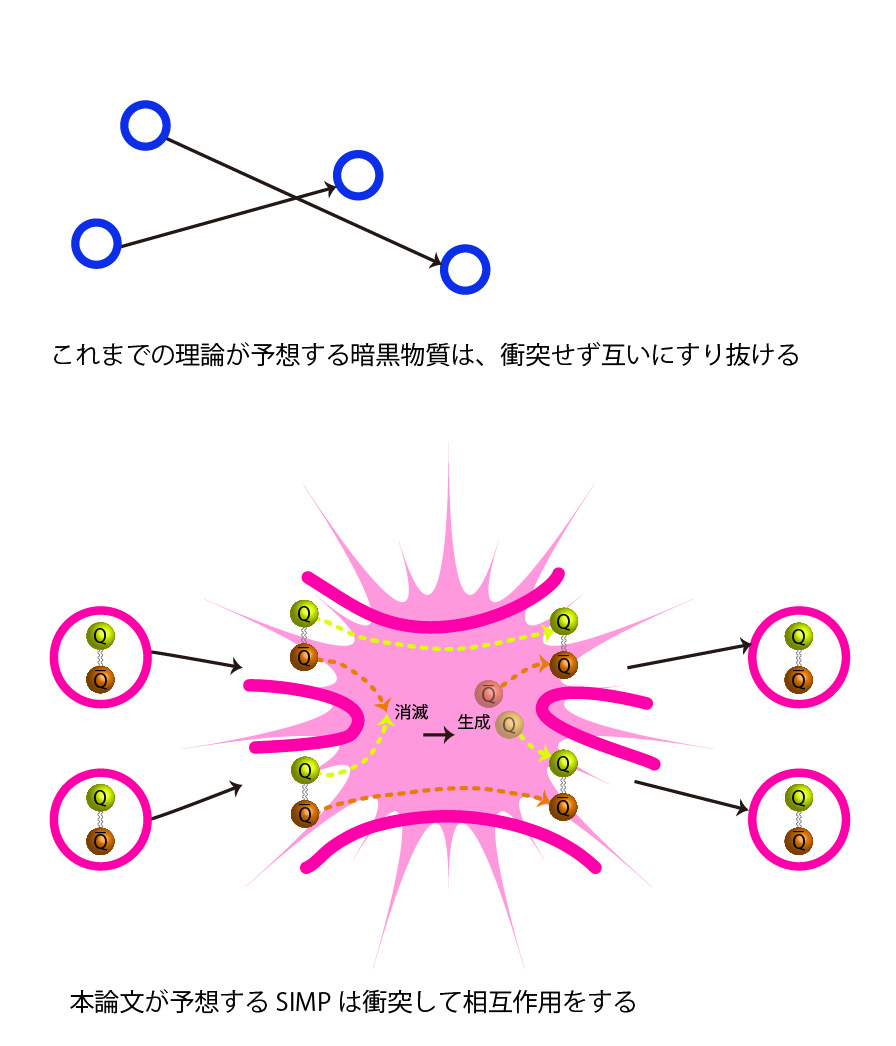

【図2】図2上の今までのダークマターの理論では、ダークマター同士は互いをすり抜け反応しないと考えられていた。図2下の SIMP 粒子は、パイ中間子が相互作用するのと同種の強い相互作用をする。 (Credit: Kavli IPMU) 理論研究ではダークマターについて多種多様な予想がされています。例えば、標準理論を越える新しい物理理論として注目される超対称性理論。そこに登場する超対称性粒子がダークマター候補ではないかという理論や、超弦理論から説明される4次元を越える余剰次元を運動する粒子が、ダークマターなのではないかという理論などがあります。これまでのところ多くの理論において、ダークマターは通常の物質とは大きく異なる性質を持つ粒子だと考えられています。

【図2】図2上の今までのダークマターの理論では、ダークマター同士は互いをすり抜け反応しないと考えられていた。図2下の SIMP 粒子は、パイ中間子が相互作用するのと同種の強い相互作用をする。 (Credit: Kavli IPMU) 理論研究ではダークマターについて多種多様な予想がされています。例えば、標準理論を越える新しい物理理論として注目される超対称性理論。そこに登場する超対称性粒子がダークマター候補ではないかという理論や、超弦理論から説明される4次元を越える余剰次元を運動する粒子が、ダークマターなのではないかという理論などがあります。これまでのところ多くの理論において、ダークマターは通常の物質とは大きく異なる性質を持つ粒子だと考えられています。

Kavli IPMU 機構長の村山斉特任教授とカリフォルニア大学バークレー校のヨニット・ホッホバーグ研究員らの研究グループは、ダークマターに対する従来の考え方とは大きく異なる新しい理論を発表しました。研究グループが今回ダークマターの候補として提唱した粒子 SIMP (Strongly Interacting Massive Particle) は、パイ中間子と大変似た性質を示します。パイ中間子は、1949年ノーベル物理学賞受賞者の湯川秀樹博士が1935年に提唱した粒子で、陽子や中性子など原子核を形作る核子間で力を媒介し原子核を安定的に保つとされました。そして、パイ中間子の性質は2008年ノーベル物理学賞受賞者の南部陽一郎博士が1960年に提唱した「自発的対称性の破れ」という考え方で正確に記述されます。今回の新理論は南部理論に基づく湯川粒子の性質が、ダークマターとしてふさわしいことを指摘したものです。

本研究成果について村山斉特任教授をはじめ研究グループは下記のようなコメントを寄せています。

村山斉 Kavli IPMU 機構長「ダークマターの候補である SIMP は、見たことのある粒子とよく似ていることに気づきました。強い力に現れる湯川粒子と同じような質量、同じような反応、そして同じような理論で記述できるのです。こうした研究から、『我々はどこから来たのか』という深い謎に迫れるのは、大変エキサイティングです。」

エリック・クフリック コーネル大学研究員「この理論では、銀河の構造について、今まで問題だった観測とコンピュータシミュレーションの間のずれを説明することができます。」

ヨニット・ホッホバーグ カリフォルニア大学バークレー校研究員「ダークマターについて、今までの考え方とこの新しい理論との間にはいくつかの重要な違いがあり、今後の実験的検証に大きな影響を与えるでしょう。」

現在、世界中でダークマターを探し出すための様々な実験が行われています。さらに、約2年間のアップグレード作業の後に2015年より再稼働を始めた欧州合同原子核研究機構 (CERN) の LHC 加速器や現在提案中の SHiP 実験、日本の高エネルギー加速器研究機構 (KEK) で準備が進められている SuperKEKB プロジェクトなどでもダークマターの候補の探索を行う予定です。こうした世界中の実験によりダークマターが発見され、数ある理論が確かめられることが将来期待されています。

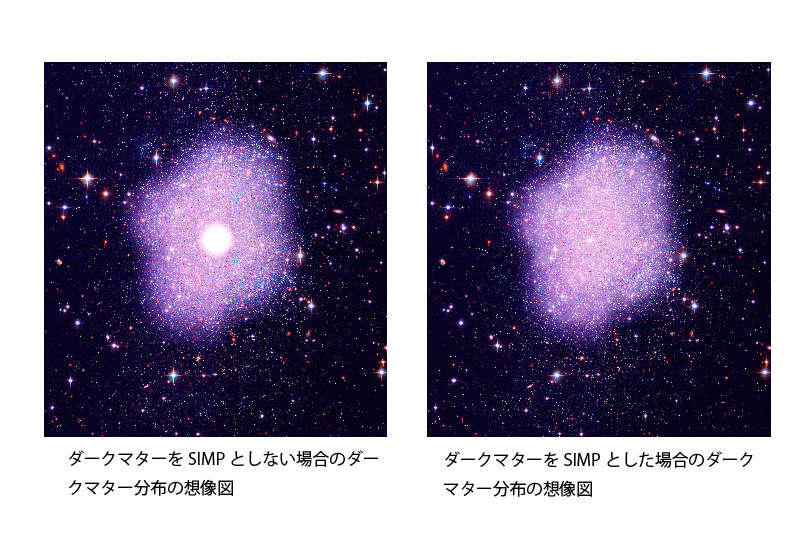

【図3】 ダークマターを SIMP としない場合はダークマターが銀河の中心部の狭い範囲に極端に集中し、外側では少ない (図3左) 。一方、ダークマターを SIMP とした場合には銀河の中心部から外側にかけてダークマターがなだらかに分布する (図3右) 。この場合のダークマターの分布は観測事実と良く合う。 (Original credit: NASA, STScI; Credit: Kavli IPMU - Kavli IPMU modified this figure based on the image credited by NASA, STScI)

【図3】 ダークマターを SIMP としない場合はダークマターが銀河の中心部の狭い範囲に極端に集中し、外側では少ない (図3左) 。一方、ダークマターを SIMP とした場合には銀河の中心部から外側にかけてダークマターがなだらかに分布する (図3右) 。この場合のダークマターの分布は観測事実と良く合う。 (Original credit: NASA, STScI; Credit: Kavli IPMU - Kavli IPMU modified this figure based on the image credited by NASA, STScI)

5. 発表雑誌

雑誌名:Physical Review Letters, 115, 021301 (2015)

論文タイトル:Model for Thermal Relic Dark Matter of Strongly Interacting Massive Particles

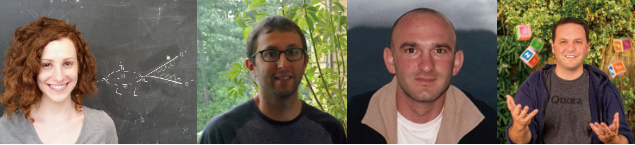

著者:Yonit Hochberg (1,2), Eric Kuflik (3), Hitoshi Murayama (1,2,4),

Tomer Volansky (5), and Jay G. Wacker (6,7)

著者所属:

1 Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, California

2 Department of Physics, University of California, Berkeley, California

3 Department of Physics, LEPP, Cornell University, Ithaca, New York

4 Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (WPI), the University of Tokyo

5 Department of Physics, Tel Aviv University, Tel Aviv

6 Quora, Mountain View, California

7 Stanford Institute for Theoretical Physics, Stanford University, Stanford, California

DOI: 10.1103/PhysRevLett.115.021301 (2015年7月10日掲載)

論文のアブストラクト(Physical Review Lettersのページ)

プレプリント (arXiv.orgのウェブページ)

6. 問い合せ先

報道対応

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 広報担当 小森真里奈 / 坪井あや

E-mail: press_at_ipmu.jp Tel: 04-7136-5977/5981

携帯: 080-9343-3171 Fax: 04-7136-4941

*_at_を@に変更してください

研究内容について

村山斉 (むらやま・ひとし)

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 機構長/特任教授/主任研究員

E-mail: director_at_ipmu.jp *_at_を@に変更してください

7. 参考画像

画像は http://web.ipmu.jp/press/20150721-SIMP からダウンロード可能です。