2018年5月17日

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU)

1. 発表概要:

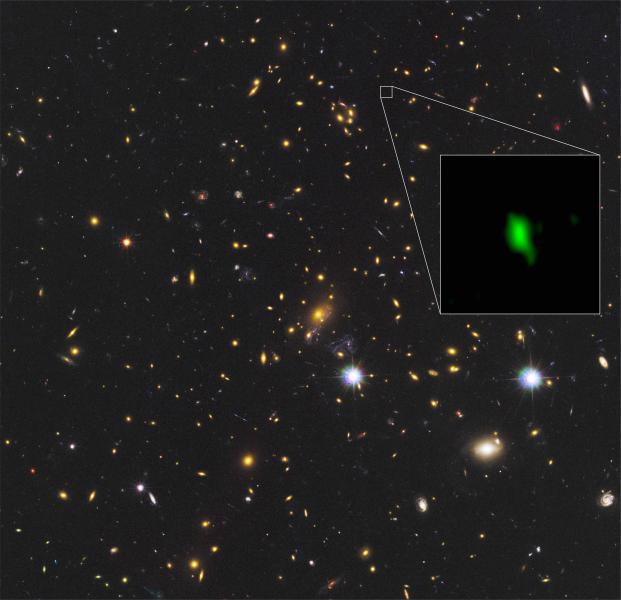

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU) の吉田直紀主任研究員を含む、大阪産業大学/国立天文台の橋本拓也氏を筆頭とする、大阪産業大学の馬渡健氏(現所属は東京大学宇宙線研究所)と井上昭雄氏らの国際研究チームは、アルマ望遠鏡を使って非常に遠方にある銀河 MACS1149-JD1を観測しました。その結果、この銀河が地球から132.8億光年の距離にあることが判明しました。さらに研究チームは、この銀河に酸素が含まれていることを発見しました。これまで最も遠くで発見されていた酸素の記録を塗り替え、観測史上最も遠方で酸素を発見したことになります。ハッブル宇宙望遠鏡などでの観測成果と合わせると、この銀河の中では宇宙誕生からおよそ2.5億年が経過したころから活発に星が作られ始めたと考えられます。アルマ望遠鏡の高い感度により、宇宙最初の星や銀河が生まれたその時代にまた一歩迫ることができました。

本研究成果は、英国科学雑誌「Nature」の2018年5月16日号に掲載されました。

2. 発表内容:

宇宙は138億年前にビッグバンで生まれ、そのあと数億年が経過したころに最初の銀河が誕生したと考えられています。ではそれは具体的にはいつ頃で、銀河はどのようにして成長してきたのか。これは、現代天文学における大きな謎のひとつです。私たちはタイムマシンを持っていませんので直接その現場に行くことはできませんが、遠くの天体を観測することでそのようすを垣間見ることができます。遠くの天体から光が届くには時間がかかるため、宇宙のはるか彼方にある天体からの光を観測することは、その天体の昔の姿を見ていることに相当します。

こうした宇宙初期の銀河のようすを調べるため、Kavli IPMU の吉田直紀主任研究員を含む、大阪産業大学/国立天文台の橋本拓也特任研究員をはじめとする国際研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡で発見された遠方銀河 MACS1149-JD1 を、アルマ望遠鏡で観測しました。観測で狙ったのは、この銀河に含まれるであろう酸素イオンが出す波長88マイクロメートルの赤外線です。アルマ望遠鏡による観測の結果、宇宙の膨張によって大きく引き伸ばされたこの赤外線が波長893マイクロメートル (0.893ミリメートル) の電波となって観測されました。この波長の伸びから、この銀河が地球から132.8億光年 (注1) の距離にあることが判明しました。ハッブル宇宙望遠鏡によるカラーフィルタでの距離測定ではおおまかな数値しか導き出すことができませんでしたが (注2)、アルマ望遠鏡の高い感度と分光性能を活かして距離を精密に求めることに成功しました。さらに、欧州南天天文台の可視光赤外線望遠鏡 Very Large Telescope (VLT) を用いた観測で水素原子が出す紫外線の検出にも成功し、そこから求められた距離はアルマ望遠鏡で得られた距離と良い一致を示しました。これらにより、MACS1149-JD1 は精密に距離が求められた銀河としてはこれまでで最も遠いものとなりました (注3)。

今回の発見は、酸素が検出されたものとしても史上最も遠い銀河の記録を更新しました。132.8億光年先の銀河に酸素があるということはすなわち、132.8億年前の宇宙に酸素が存在していたことになります。ビッグバンが起きた138億年前には宇宙には水素とヘリウム、ごく微量のリチウムしかなく、酸素は宇宙に生まれた星の中で作られ、星の死を経て宇宙空間にばらまかれました。今回の観測成果はつまり、宇宙誕生からおよそ5億年の時点で、初期世代の星たちが作り出した酸素がこの銀河の中にまきちらされていたことを示しています。

では、この銀河で最初の星はいつ頃生まれたのでしょうか。アルマ望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡及びスピッツァー宇宙赤外線望遠鏡の観測結果をもとに、観測された132.8億年前の時点にくわえ、135.5億年前 (宇宙誕生後およそ2.5億年) にも活発な星形成活動が起きていたと研究チームは推測しています。アルマ望遠鏡が酸素イオンの光を観測したことは、観測された時点 (132.8億年前) に活発に星が生まれていて、誕生間もない巨大星が放つ強烈な光によって周囲の酸素原子が電離されていることを示しています。一方でハッブル宇宙望遠鏡とスピッツァー宇宙赤外線望遠鏡で得られた銀河の明るさは、135.5億年前ごろから大量の星が生まれていたと考えれば説明がつくと研究者たちは考えています。

この銀河で最初に星が活発に作られ始めたのは135.5億年前ころと考えられますが、その後いったん星の誕生のペースは低くなったということも観測データは示唆しています。これは、活発に作られた星たちの光の影響やそれらが一生を終えて多数の超新星爆発が発生し、銀河からガスが一時的に外に吹き飛ばされてしまったのだろうと研究チームは考えています。そのガスが銀河の重力に引かれて再び銀河に戻り、そこでまた活発に星が作られたと考えると、アルマ望遠鏡による観測で見えている132.8億年前の時点で酸素イオンが大量に存在することと整合します。筆頭著者の橋本氏は、「本研究で宇宙初期の星形成に切り込むことができました。今後の野望は、さらなる遠方の酸素を発見し、人類の知の限界を拡げることです。」とコメントしています。

本研究成果リリース詳細につきましては、 国立天文台アルマ望遠鏡のプレスリリース 及び 大阪産業大学のプレスリリース をご覧ください。

3. 発表雑誌:

雑誌名: Nature

論文タイトル: The onset of star formation 250 million years after the Big Bang

著者:Takuya Hashimoto*, Nicolas Laporte, Ken Mawatari, Richard S. Ellis, Akio. K. Inoue, Erik Zackrisson, Guido Roberts-Borsani, Wei Zheng, Yoichi Tamura, Franz E. Bauer, Thomas Fletcher, Yuichi Harikane, Bunyo Hatsukade, Natsuki H. Hayatsu, Yuichi Matsuda, Hiroshi Matsuo, Takashi Okamoto, Masami Ouchi, Roser Pelló, Claes-Erik Rydberg, Ikkoh Shimizu, Yoshiaki Taniguchi, Hideki Umehata, Naoki Yoshida

DOI:10.1038/s41586-018-0117-z (2018年5月16日号掲載)

論文URL (アブストラクト):http://dx.doi.org/10.1038/s41586-018-0117-z

4.用語解説:

(注1) 今回の天体の赤方偏移は、z=9.11であった。これをもとに最新の宇宙論パラメータ (H0=67.3km/s/Mpc, Ωm=0.315, Λ=0.685: Planck 2013 Results) で距離を計算すると、132.8億光年となる。距離の計算について、詳しくは国立天文台の「遠い天体の距離について」のページを参照。

(注2) ハッブル宇宙望遠鏡では、近赤外線領域の5つのカラーフィルタを使ってこの銀河を観測した。宇宙膨張で光の波長が伸び、遠くにある天体ほどより赤い色で見えるようになるため、その赤みを複数のカラーフィルタによって大まかに測定することで天体までの距離の概算値を求めることができる。

(注3) GN-z11 という銀河は、ハッブル宇宙望遠鏡による観測に基づいて地球からおよそ134億光年の距離に存在すると考えられているが、今回のアルマ望遠鏡による観測のように原子が放つ単一波長の輝線観測ではないため、距離決定精度がやや劣る。

関連リンク

・国立天文台アルマ望遠鏡のプレスリリース

・大阪産業大学のプレスリリース

関連記事

アルマ望遠鏡、観測史上最遠方の酸素を捉える (2016年6月17日 Kavli IPMU Webページ掲載)