2025年5月8日

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU, WPI)

1. 発表概要

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU, WPI) シニアフェローを兼ねるカリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) の Alexander Kusenko (アレクサンダー クセンコ) 教授と Kavli IPMU 客員科学研究員を兼ねる大阪大学大学院理学研究科の井上芳幸(いのうえ よしゆき) 准教授が参加し、大阪大学大学院理学研究科大学院生の坂井延行さんと UCLA 大学院生の安田航一朗さんを中心とする国際共同研究チームは、活動銀河核 (注1) NGC1068 における高エネルギーニュートリノ (注2) の起源について、新たな理論モデルを提案しました。近年、南極の宇宙ニュートリノ観測装置 IceCube (注3) によって活動銀河核 NGC1068 からの非常に強いニュートリノ信号が検出された一方で、対応するはずのガンマ線が著しく弱いという従来の解釈と矛盾する観測結果を得られたことで、井上准教授らを中心に、活動銀河核の中心近くに存在する高温プラズマ (「コロナ (注4)」) をニュートリノの起源とする理論モデル (「活動銀河核コロナ起源説」) が提案されてきました。しかし、理論的検討により、コロナ領域で加速される宇宙線 (注5) のエネルギーが不足する可能性が指摘されていました。

今回、研究グループは、ジェット (注6) 中で加速されたヘリウム原子核が、銀河中心から放射される強い紫外線に“刺激”されるようにして壊れ、中性子を放出し、それが自然にベータ崩壊 (注7) してニュートリノを放出するという、一連の過程に着目しました。つまり、紫外線による外部からの刺激により始まる原子核の分解と、その後の中性子の自発的なベータ崩壊によってニュートリノが生まれるという構図です。この一連の「原子核崩壊」のメカニズムが、高エネルギーニュートリノの起源を説明する鍵となる可能性が示されました。この過程で生じる電子からのガンマ線 (注8) も、観測された低強度のスペクトルとよく一致します。これにより、観測されたニュートリノとガンマ線の不一致を統一的に説明することに成功しました。本研究成果は、従来見落とされていた可能性のある「隠れたニュートリノ源」の存在を理論的に裏付けるものであり、宇宙からの高エネルギーニュートリノの起源解明に向けた大きな一歩となります。

本研究成果は、米国物理学会の発行する米国物理学専門誌 フィジカル・レビュー・レターズ (Physical Review Letters) に2025年4月18日付で掲載されました。

2. 発表内容

<研究の背景>

これまで、活動銀河核ジェット内での高エネルギーニュートリノの生成は、主に陽子と光子やガスの相互作用によるものと考えられていました。この「陽子と光子やガスの相互作用によるニュートリノ生成モデル」では、加速された陽子が活動銀河核の周囲に存在する光子と相互作用し、中間子 (特にパイ中間子) を生成し、その崩壊によって高エネルギーニュートリノが放出されるとされていました。陽子と光子の相互作用では、パイ中間子の崩壊により高エネルギーガンマ線も同時に生成されるため、ニュートリノとガンマ線の比率が同程度になると予測されていました。しかし、南極に設置された IceCube ニュートリノ天文台によって、活動銀河 NGC1068 から非常に強い高エネルギーニュートリノの信号が検出され、実際の観測では NGC1068 からのガンマ線放射は予想よりも極端に弱いことが報告され、従来想定されてきたモデルでは説明が困難でした。これを受けて、井上准教授らを中心に、活動銀河核の中心近くに存在する高温プラズマ領域 (コロナ) をニュートリノの起源とする理論が提案されてきましたが、近年そのエネルギー収支や粒子加速過程に課題があることが指摘され、新たなシナリオの必要性が高まっていました。

<研究の内容>

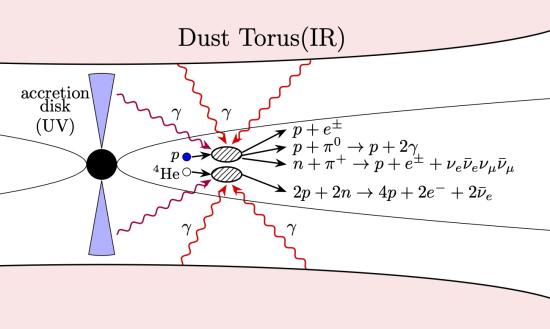

本研究では、NGC1068 のジェット中で加速されたヘリウム原子核が、銀河中心から放射される紫外線と衝突することで「光分解 (注9)」を起こし、中性子を放出するプロセスに着目しました。放出された中性子はベータ崩壊してニュートリノを生成し、同時に生成される電子が周囲の光子と相互作用することで、観測される弱いガンマ線を生じます (図1)。この新しいモデルを用いて、ニュートリノとガンマ線の観測スペクトルの大きな違いを自然に説明することに成功しました。

<本研究成果の意義>

本研究により、これまで見過ごされてきた「隠れたニュートリノ源」の存在が理論的に示唆され、宇宙から飛来する高エネルギーニュートリノの起源解明に向けて重要な手がかりが得られました。さらにこのメカニズムは、他のセイファート銀河など活動銀河核ジェットを持つ天体にも応用可能であり、高エネルギー宇宙線やニュートリノ天文学のさらなる発展に貢献することが期待されます。また、高エネルギー宇宙ニュートリノの起源解明に貢献するだけでなく、活動銀河核における新たな反応メカニズムの理解は、以下の宇宙物理学や素粒子物理学の分野への応用が期待されます。

(1) 宇宙線物理学への応用

本研究で提案されたヘリウム核の光崩壊プロセスは、活動銀河核ジェットやその成分そして起源を解明する手がかりとなります。高エネルギー宇宙線の生成と伝播の理解が進むことで、銀河系外宇宙線の加速源の特定や、宇宙線が地球環境に与える影響の解明に役立つと考えられます。

(2) マルチメッセンジャー天文学 (注10) への貢献

ニュートリノやガンマ線など異なる観測手法を組み合わせることで、ブラックホール周辺の物理や宇宙の高エネルギー現象を包括的に理解する新たなアプローチが可能になります。次世代の観測施設と連携することで、さらに精密なデータ解析が期待されます。

(3) 素粒子物理学・標準理論を超える物理への示唆

宇宙最高レベルの加速器として、活動銀河核の極限環境で発生する粒子反応を理解することは、未知の素粒子や新物理の探索にもつながります。

今後の研究では、より多くの活動銀河核や高エネルギー天体のニュートリノ・ガンマ線観測を進め、提案モデルの普遍性を検証するとともに、宇宙の極限環境における新たな物理法則の探求が進められる予定です。

3. 発表雑誌

雑誌名: Physical Review Letters

論文タイトル: Neutrinos and gamma rays from beta decays in an active galactic nucleus NGC 1068 jet

著者: Koichiro Yasuda (1), Nobuyuki Sakai (2), Yoshiyuki Inoue (2, 3, 4) , Alexander Kusenko (1, 4)

著者所属:

1. Department of Physics and Astronomy, University of California, Los Angeles, Los Angeles, California 90095-1547, USA

2. Department of Earth and Space Science, Graduate School of Science, Osaka University, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japan

3. Interdisciplinary Theoretical & Mathematical Science Program (iTHEMS), RIKEN, 2-1 Hirosawa, Saitama 351-0198, Japan

4. Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (WPI), UTIAS The University of Tokyo, Kashiwa, Chiba 277-8583, Japan

DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.151005 (2025年4月18日掲載)

論文のアブストラクト (Physical Review Letters のページ)

プレプリント (arXiv.org のページ)

4. 用語解説

注1) 活動銀河核

超大質量ブラックホールを中心に持ち、強力なエネルギー放射を伴う銀河の中心領域。

注2) ニュートリノ

質量が極めて小さく、電荷を持たない素粒子で、宇宙の高エネルギー現象で大量に生成される。他の物質との相互作用が非常に弱いため、宇宙の極限環境を探る「メッセンジャー粒子」として注目されている。

注3) IceCube

南極の氷中に設置されたニュートリノ観測装置で、高エネルギーニュートリノを検出する。

注4) コロナ

ブラックホール周辺に存在する高温プラズマ領域。X線を放射することが知られており、これまでニュートリノ生成の候補領域とされてきた。

注5) 宇宙線

銀河系内外から飛来する高エネルギーの粒子。

注6) ジェット

活動銀河核やパルサーなどから高速で放出されるプラズマの流れ。

注7) ベータ崩壊

中性子が陽子に変化し、電子と反ニュートリノを放出する放射性崩壊の一種。

注8) ガンマ線

電磁波の中で極めてエネルギーが高い放射線で、ブラックホールや超新星爆発などの極限環境で発生する。

注9) 光分解

高エネルギー光子が原子核と相互作用し、中性子や陽子を弾き出す過程。

注10) マルチメッセンジャー天文学

ニュートリノ、電磁波、重力波など複数の観測手法を組み合わせて宇宙現象を研究する分野。

5. 問い合わせ先

(研究内容について)

大阪大学 大学院理研究科 博士後期課程 (JST 次世代育成プロジェクトfellow)

坂井 延行

E-mail: u938638f_at_ecs.osaka-u.ac.jp

*_at_を@に変更してください

大阪大学 大学院理学研究科 准教授

井上 芳幸

E-mail: yoshiyuki.inoue.sci_at_osaka-u.ac.jp

*_at_を@に変更してください

(報道に関する連絡先)

大阪大学 理学研究科 庶務係

TEL: 06-6850-5280

E-mail: ri-syomu_at_office.osaka-u.ac.jp

*_at_を@に変更してください

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 広報担当 小森 真里奈

Tel:04-7136-5977

E-mail:press_at_ipmu.jp

*_at_を@に変更してください

関連リンク

The Squid Galaxy’s neutrino game just leveled up (カリフォルニア大学ロサンゼルス校の記事)

宇宙ニュートリノの起源を説明する新理論 ―強いニュートリノ信号と弱いガンマ線の矛盾に新たな解答― (大阪大学の記事)