2024年12月5日

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU, WPI)

1. 発表概要

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU, WPI)の John Silverman (ジョン シルバーマン) 教授ら Kavli IPMU の研究者が参加し、中国科学院紫金山天文台の研究者を中心とする研究グループは、アルマ望遠鏡の観測データの分析から、古い時代の楕円銀河が初期の銀河中心領域での活発な星形成で形成されたことを示す証拠を発見しました。この発見は、初期宇宙から銀河がどのように進化してきたかについての理解を深める成果です。本研究成果は、英国の国際学術誌「Nature」のオンライン版に英国時間2024年12月4日付で掲載されました。

2. 発表内容

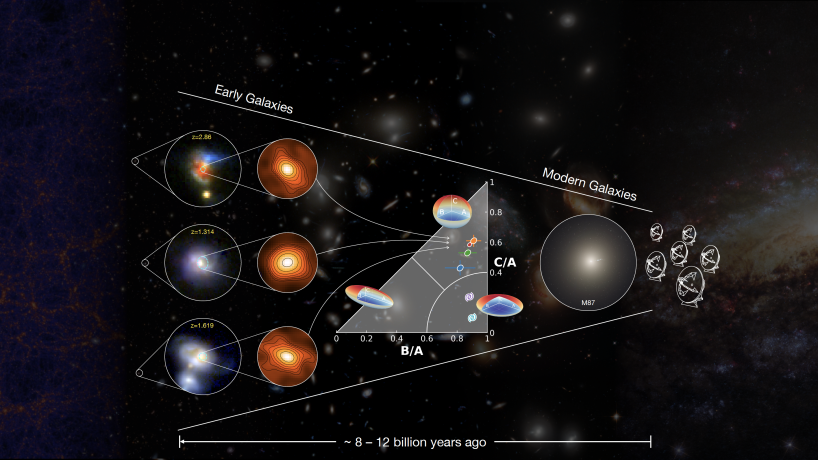

現在の宇宙において銀河の形態は多様であり、大まかに2つのカテゴリーに分けられます。私たちが属する天の川銀河のような、まだ星形成中の若い円盤状渦巻銀河と、星形成を終えてガスもほとんどなく中心部の球状構造であるバルジが支配的な古い楕円銀河です。これらの球状構造を持つ銀河には非常に古い星が存在しますが、その形成過程はこれまで謎でした。

中国科学院紫金山天文台に所属する Qing-Hua Tan 氏を筆頭著者とし Kavli IPMU の John Silverman (ジョン シルバーマン) 教授、Boris Kalita (ボリス カリタ) 特任研究員、Zhaoxuan Liu (劉 兆軒) 大学院生が参加する研究グループは、アルマ望遠鏡の観測データの分析から、巨大な楕円銀河の誕生の現場を確認しました。具体的には、宇宙が16億~59億歳頃にあたり、多くの銀河が活発に星形成を行っていた「宇宙の正午」時代における、100を超えるサブミリ波輝線銀河 (SMG) のデータを分析した結果から得られた成果です。本研究は、サブミリ波帯の新たな視点から、初期宇宙における高輝度スターバースト銀河中心部での活発な星形成により球状構造が直接形成されるという、初めての観測的証拠を提供しています。今回の画期的な発見は、銀河進化モデルに大きな影響を与え、銀河の形成と進化についての理解を深めるものです。

研究チームは、サブミリ波帯における塵の放射の表面輝度分布の統計解析と、新しい解析手法を組み合わせました。その結果、サンプルのほとんどの銀河におけるサブミリ波放射は非常にコンパクトであり、円盤銀河に見られる表面輝度の分布が指数関数的な分布を持つ銀河とは大きく異なっていることを明らかにしました。これは、サブミリ波放射が通常、すでに球状に近い構造から発生していることを示唆しています。この球状構造のさらなる証拠は、銀河の3次元的な詳細分析から得られました。軸比の分布に基づくモデル化により、3つの軸のうち最も短い軸と最も長い軸の比率は平均で半分であり、空間的な密集度が高まるにつれて増加することが示されました。これは、星形成が活発な銀河のほとんどは、本来は円盤状ではなく球状であることを示しています。数値シミュレーションによって裏付けられたこの発見により、このような球状構造を持つ銀河の形成の主なメカニズムは、冷たいガスの降着と銀河の相互作用が同時に起こるためであることを示しています。この過程は、ほとんどの球状の銀河が形成された宇宙初期においては、かなり一般的な事象であったと考えられています。今回の発見は、銀河形成の理解を再定義する可能性も秘めています。

本研究は、A3COSMOS と A3GOODSS というアルマ望遠鏡観測データのアーカイブプロジェクトにより実現したものです。今後、長年にわたり蓄積された豊富な観測データと、解像度と感度を向上させた新しいサブミリ波およびミリ波観測を組み合わせることで、銀河内の冷たいガスの系統的な研究が可能になります。これにより、星形成の燃料となる冷たいガスの分布と運動について、これまでにない洞察が得られると考えられます。また、銀河の恒星成分をマッピングする強力な機能を持つ宇宙望遠鏡ユークリッド (Euclid)、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST)、中国宇宙ステーション望遠鏡 (CSST) により、初期の銀河形成のより完全な全体像が明らかになるかもしれません。今回の成果と今後得られていく洞察を総合的に理解することで、宇宙全体がどのようにして時を経て進化してきたのかについて理解が深まると期待されます。

詳細については中国科学院紫金山天文台の記事もご覧ください。

3. 発表雑誌

雑誌名: Nature

論文タイトル: In-Situ Spheroid Formation in Distant Submillimeter-Bright Galaxies

著者: Qing-Hua Tan (1,2), Emanuele Daddi (2), Benjamin Magnelli (2), Camila A. Correa (2), Frédéric Bournaud (2), Sylvia Adscheid (3), Shao-Bo Zhang (1), David Elbaz (2), Carlos Gómez-Guijarro (2), Boris S. Kalita (4,5,6), Daizhong Liu (1), Zhaoxuan Liu (4,5,7), Jérôme Pety (8,9), Annagrazia Puglisi (10,11), Eva Schinnerer (12), John D. Silverman (4,5,7,13), Francesco Valentino (14,15)

著者所属:

1. Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences, 10 Yuanhua Road, Nanjing 210023, People's Republic of China

2. Université Paris-Saclay, Université Paris Cité, CEA, CNRS, AIM, Gif-sur-Yvette 91191, France

3. Argelander-Institut für Astronomie, Universität Bonn, Auf dem Hügel 71, 53121 Bonn, Germany

4. Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe, The University of Tokyo, Kashiwa, 277-8583, Japan

5. Center for Data-Driven Discovery, Kavli IPMU (WPI), UTIAS, The University of Tokyo, Kashiwa, Chiba 277-8583, Japan

6. Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics, Peking University, Beijing 100871, People's Republic of China

7. Department of Astronomy, School of Science, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo, Tokyo 113-0033, Japan

8. Institut de Radioastronomie Millimétrique, 300 Rue de la Piscine, 38406 Saint-Martin d’Hères, France

9. LERMA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, 75014 Paris, France

10. School of Physics and Astronomy, University of Southampton, Highfield SO17 1BJ, UK

11. Center for Extragalactic Astronomy, Department of Physics, Durham University, South Road, Durham DH1 3LE, UK

12. Max-Planck-Institut für Astronomie, Königstuhl 17, 69117 Heidelberg, Germany

13. Center for Astrophysical Sciences, Department of Physics & Astronomy, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218, USA

14. European Southern Observatory, Karl-Schwarzschild-Str. 2, D-85748 Garching bei Munchen, Germany

15. Cosmic Dawn Center (DAWN), Denmark

DOI: 10.1038/s41586-024-08201-6 (2024年12月4日掲載)

論文のアブストラクト(Natureのページ)

プレプリント (arXiv.org のページ)

4. 問い合わせ先

(研究内容について)

John Silverman (ジョン シルバーマン) [英語での対応]

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 教授

E-mail: john.silverman_at_ipmu.jp

*_at_を@に変更してください

(報道に関する連絡先)

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 広報担当 小森 真里奈

Tel:04-7136-5977

E-mail:press_at_ipmu.jp

*_at_を@に変更してください