2012年9月4日

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(略称:Kavli IPMU)

超新星※1は星が大爆発をする華麗な現象として知られていますが、超新星のなかでもⅠa(いちえい)型と呼ばれる超新星は、宇宙の加速膨張の発見につながる「標準光源」や鉄を主とした元素の起源などとして、極めて重要な役割を持っています。Ⅰa型超新星のメカニズムとして、連星系※2中の白色矮星※3で核反応が暴走して爆発するというモデルは受け入れられていますが、その起源をめぐっては、二つの白色矮星が合体する説 (Double Degenerate: DD説)と、白色矮星に相手の星(伴星)からのガスが降着して重くなり爆発するという説 (Single Degenerate: SD説)との間で論争が続いています。しかし最近では、多数の超新星の探査がすすみ、近距離の超新星では、爆発する直前の連星系がどちらのタイプなのかを推定することも可能になってきました。例えば、最近発見された超新星PTF11kx※※や1604年に発見されたケプラーの超新星では、爆発前の白色矮星の伴星が赤色巨星※4であることからSD説が支持され、DD説では説明することができません。一方、2011年におおぐま座の銀河M101に出現した超新星 SN 2011fe の爆発前の写真や、いくつかの超新星残骸の爆発後の写真では、伴星がみつかっておらず、DD説に有利、SD説に不利だと言われてきました。

今回、東京大学大学院総合文化研究科の蜂巣泉准教授、慶應義塾大学理工学部の加藤万里子教授と東京大学 カブリIPMU の野本憲一教授の研究グループは、SD説について、白色矮星が自転していることを新たに考慮しました。その結果、Ⅰa型超新星爆発が起きた時には伴星がヘリウムの白色矮星に進化し暗くなっている場合が多いことを発見し、伴星が見つからないことを合理的に説明しました。このことにより、SD説によって、伴星の存在が観測される場合とされない場合とを統一的に説明できるようになりました。

この研究論文は米国天文学会誌The Astrophysical Journal Lettersの2012年9月1日号に掲載されました。

研究内容概説

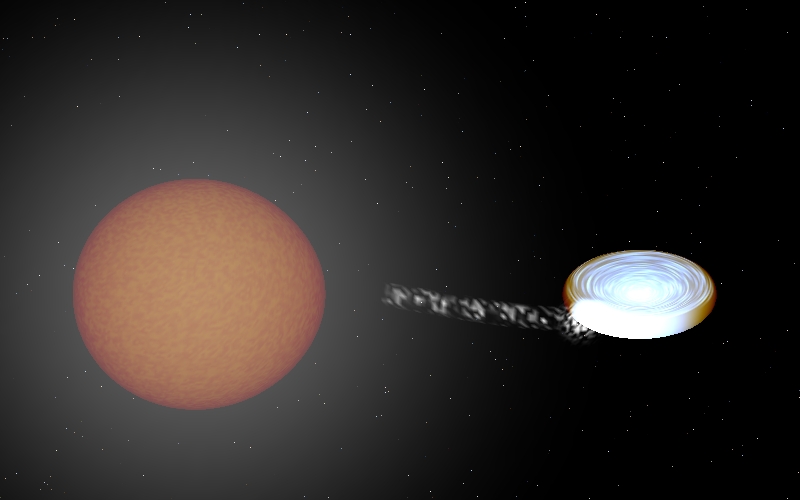

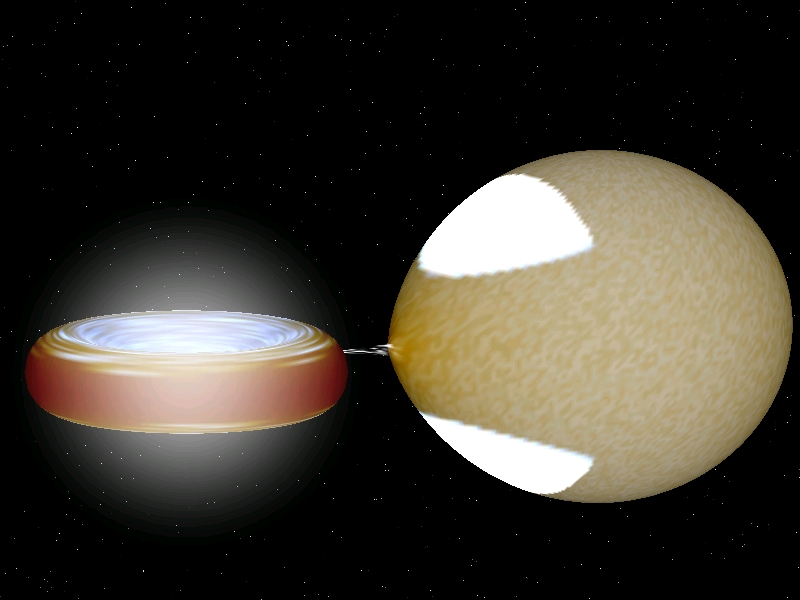

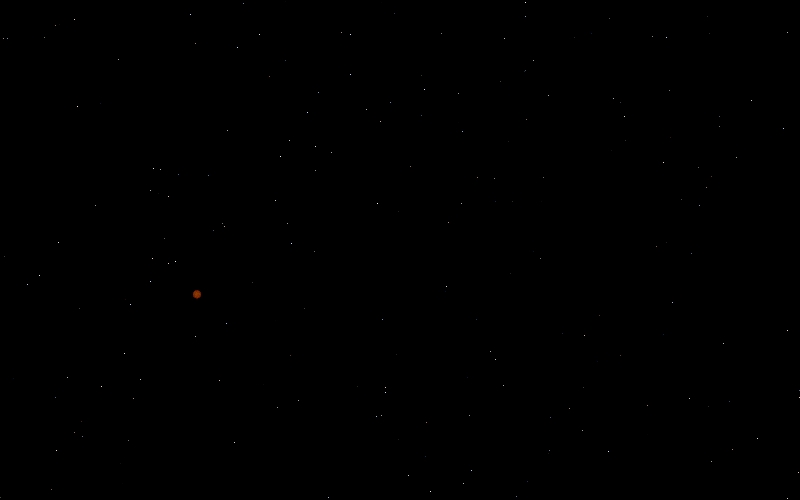

Ia型超新星のメカニズムとして考えられている諸説のうち、SD説では、白色矮星が伴星からガスを受けとり、限界まで重くなると爆発的に核反応が進行し、Ia 型超新星になると考えられています。超新星爆発を起こす直前の状態では、白色矮星と連星系をなす伴星として、赤色巨星(図1)か、主系列星※5(図2)が考えられていました。また超新星爆発が起きる白色矮星の質量の限界は、チャンドラセカール質量(太陽質量の約1.4倍)であると考えられてきました。ところが、白色矮星がガスを受け取るときには、コマ回しのようにガスの角運動量も受け取るため、白色矮星は高速で自転しているはずです。自転が非常に速い場合には、遠心力のために中心密度が低くなり、白色矮星全体の質量がチャンドラセカール質量より大きくなっても、すぐには超新星爆発をすることができず、かなり時間がたって自転が遅くなってから爆発すると考えられます。一方白色矮星が爆発しないでいるうちに、伴星が進化して白色矮星になってしまいます(図3)。つまり連星系は白色矮星のペアとなります。ただし距離が離れていて合体はしません。またこれらはとても暗くガスもまとっていないため、重い方の白色矮星の自転が遅くなって爆発したとき、ガスも観測されません。

今回の研究では、これらの経過を定量的に見積もった上でSD説で連星系の進化※6を計算し、(たとえば主系列星2つからなる連星系が1000個あった場合)最終的にどのくらいの重さの白色矮星が何割できるかを計算しました。重い白色矮星は、爆発時に核燃料が多いために明るくなります。この結果を観測的に求めたIa型超新星の明るさの頻度分布と比較して、今回の理論計算が一致することを示しました。

この研究の新しい点

従来の研究では、白色矮星の質量がチャンドラセカール質量(太陽質量の約 1.4倍)に達すると、すぐにIa型超新星爆発を起こすと考えられてきました。しかし本研究では、白色矮星の自転を考慮に入れたところ、約半数は太陽質量の1.4から1.5倍で爆発しますが、残りの約半数はもっと重くなってから爆発を起こすことが新たにわかりました。さらに白色矮星の重さの分布は、観測されるIa型超新星の明るさの分布と一致することを示しました。これまで大部分のIa型超新星は爆発前に暗く、周囲のガスも検出されていなかったことから、DD説が有力との見方もありましたが、本研究では、SD説でも大部分のIa型超新星は爆発前に暗くてガスもないことを示し、さらに明るいIa型超新星と暗いIa型超新星の数の分布も理論的に解明しました。

これまでのSD説では爆発前の天体は周囲にガスがあるものが圧倒的に多いことが難点とされてきました。本研究はそれを覆し、爆発前に暗くガスも検出されないIa型超新星が大部分で、一方、ガスがあるIa型超新星も少ないが確実に存在することを理論的に説明し、定量的にも観測的統計と一致することを示しました。

図1: 赤色巨星(左)と重い白色矮星の連星系。赤色巨星からガスが白色矮星の方へ落下し、降着円盤を形成して最終的には白色矮星へ降り注ぐ様子の想像図。回帰新星 T CrB (かんむり座T星)、 RS Oph (へびつかい座RS星)などはこのような連星系に相当し、白色矮星の重さはともに太陽質量の1.35倍程度なので、もう少し白色矮星が重くなれば、Ia型超新星として爆発するだろうと考えられています。

図1: 赤色巨星(左)と重い白色矮星の連星系。赤色巨星からガスが白色矮星の方へ落下し、降着円盤を形成して最終的には白色矮星へ降り注ぐ様子の想像図。回帰新星 T CrB (かんむり座T星)、 RS Oph (へびつかい座RS星)などはこのような連星系に相当し、白色矮星の重さはともに太陽質量の1.35倍程度なので、もう少し白色矮星が重くなれば、Ia型超新星として爆発するだろうと考えられています。

図2: 重い白色矮星(左)と主系列星の連星系と考えられる、回帰新星 U Sco (さそり座U星)の想像図。白色矮星が明るい時期には、このように降着円盤と伴星が照らされて、明るくなっています。また伴星の上には降着円盤の影がみえています。白色矮星は非常に重く、太陽質量の1.37倍以上はあると考えられています。この図は近接連星系なので2星間の距離は小さく、図1の連星系の1/10-1/100程度の距離になります。

図2: 重い白色矮星(左)と主系列星の連星系と考えられる、回帰新星 U Sco (さそり座U星)の想像図。白色矮星が明るい時期には、このように降着円盤と伴星が照らされて、明るくなっています。また伴星の上には降着円盤の影がみえています。白色矮星は非常に重く、太陽質量の1.37倍以上はあると考えられています。この図は近接連星系なので2星間の距離は小さく、図1の連星系の1/10-1/100程度の距離になります。

図3: 本研究が予言する爆発前の連星系の想像図。爆発するはずの重い白色矮星は右側にありますが、すでに暗くなっていて見えず、左の伴星も進化がすすみかなり暗くなっています。時間がたてば、左の星もさらに暗い白色矮星になり観測にかからなくなります。図1、図2の連星系いずれもに爆発前にはこのような状態になります。本研究では、大多数のIa型超新星はこのように暗い状態で爆発することを明らかにしました。

図3: 本研究が予言する爆発前の連星系の想像図。爆発するはずの重い白色矮星は右側にありますが、すでに暗くなっていて見えず、左の伴星も進化がすすみかなり暗くなっています。時間がたてば、左の星もさらに暗い白色矮星になり観測にかからなくなります。図1、図2の連星系いずれもに爆発前にはこのような状態になります。本研究では、大多数のIa型超新星はこのように暗い状態で爆発することを明らかにしました。

(図1・2・3共 提供:慶応義塾大学 加藤万里子教授 )

参考情報

研究成果概説:http://user.keio.ac.jp/~mariko/index.html

※※最近発見された超新星PTF11kxについての研究成果発表:http://www.ipmu.jp/ja/node/1356

用語解説

※1 超新星 (ちょうしんせい)

星が一生の最後に爆発する現象で、I型(いちがた)とII型(にがた)がある。I型は水素のスペクトル線が見えない超新星で、その中でも、Ia(いちえい)型は白色矮星が炭素の核爆発をおこす超新星である。II型は爆発時に水素のスペクトル線が強く観測される超新星で、重い星(太陽の重さの8倍以上)が爆発したもの。

※2 連星系 (れんせいけい)

2つの恒星が重力で引き合い、互いの周囲を回っている系。2つの恒星間の距離が太陽の半径の千倍程度以下のものを近接連星と呼ぶ。また通常2つの恒星のうち、より重い、もしくは明るい方を主星、他方を伴星と呼ぶ。

※3 白色矮星 (はくしょくわいせい)

太陽のような軽い星(太陽の重さの8倍以下)が一生の最後に到達する天体で、半径は地球くらいなのに重さは太陽ほどもある重力の強い天体。主にヘリウムのみからなる軽いものと炭素と酸素からできている重いものがある。暗くて観測にかかりにくい。孤立している白色矮星は、爆発することはない。

※4 赤色巨星 (せきしょくきょせい)

太陽の中心で水素の核燃焼が続き、燃えかすであるヘリウムがたまってくることにより星の構造が大きく変わり半径が大きくふくれ、赤くて巨大な星となる。これを 赤色巨星という。小さくて高密な中心核(ヘリウムまたはそれより重い元素)のまわりを希薄な水素ガスが大きくとりまいている構造をしている。

※5 主系列星(しゅけいれつせい)

ガスが自分の重力でひとつにまとまっている天体で、中心で水素の核融合反応が起こって光り輝いている星を主系列星という。主として水素とヘリウムのガスから形成されている。太陽は主系列星である。星は一生のあいだに大きさや明るさが変わり、原始星、主系列星、赤色巨星、白色矮星(または中性子星やブラックホール)と進化する。

※6 連星系の進化

連星系の2つの星の距離が近い場合、孤立した星とは違った進化をすることがある。たとえば赤色巨星のガスはふわふわしていて中心核にあまり強く引かれていないため、相手の星の重力の影響でガスが相手の星にふりそそぐことや連星系の外へ出てしまう場合がある。

SD説もDD説も連星系の中でのガスのやりとりを経過して、最後に白色矮星が重くなって爆発すると考えているが途中経過が違っており、SD説は白色矮星からのガスの放出の効果などをとりいれて進展してきている。

お問い合わせ先

研究内容について

蜂巣 泉(はちす いずみ)東京大学大学院 総合文化研究科 准教授

e-mail: hachisu_at_ea.c.u-tokyo.ac.jp

加藤万里子(かとう まりこ)慶應義塾大学 理工学部 教授

e-mail: mariko_at_educ.cc.keio.ac.jp Tel:045-566-1135

野本憲一(のもと けんいち)東京大学 Kavli IPMU 主任研究員・特任教授

e-mail: nomoto_at_astron.s.u-tokyo.ac.jp Tel:04-7136-6567

報道対応

東京大学国際高等研究所 Kavli IPMU広報担当

大林由尚(おおばやし よしひさ)/土方智美(ひじかた ともみ)

e-mail: press_at_ipmu.jp Tel: 04-7136-5974/5977

** e-mail アドレスの _at_ を @ に置き換えてください。