2019年3月12日

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU)

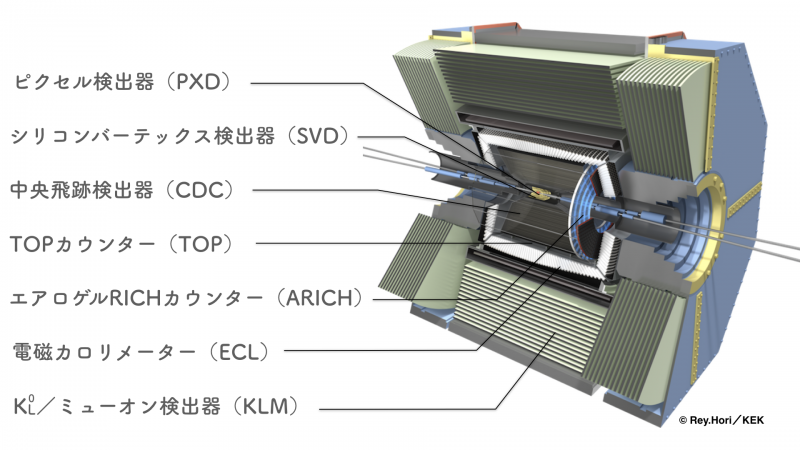

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU) も参加する高エネルギー加速器研究機構 (KEK) で行われる Belle II (ベルツー) 実験では、これまでの衝突型加速器 KEKB (1999-2010年まで運転) が保持していた電子と陽電子の衝突頻度の世界最高記録をさらに40倍に高めた SuperKEKB (スーパーケックビー) 加速器と、衝突点に設置した最新の Belle II 測定器を使い、高エネルギー物理学実験を行います。2019年3月11日、Belle II 測定器へ Kavli IPMU も制作に携わった SVD 検出器が入った状態での、SuperKEKB 加速器の調整が開始されました。これにより、電子と陽電子の衝突データを本格的に取得・解析する Belle II 実験の「フェイズ3」が始まりました。

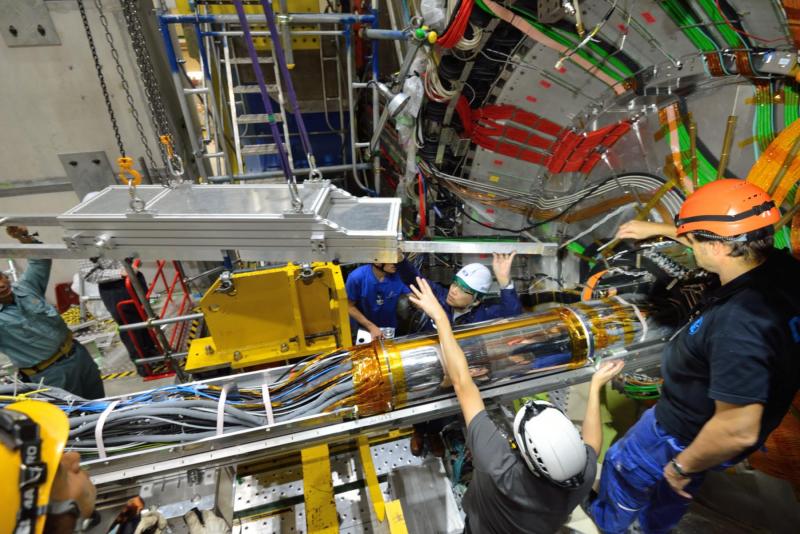

SuperKEKB 加速器は、2017年2月に SuperKEKB 加速器を試運転させる「フェイズ1」を開始。2018年4月に、崩壊点検出器 (VXD, 図1) と呼ばれる中心部のピクセル検出器 (PXD) とシリコンバーテックス検出器 (SVD) 以外を組み込んだ Belle II 測定器において電子-陽電子の初衝突を行う「フェイズ2」を成功させ、着実に準備を進めてきました。その後、Belle II 測定器の中心部に搭載されたビームバックグラウンド測定装置 (BEAST) を2018年11月に崩壊点位置検出器 (VXD) と交換し (図2)、物理データの取得・解析を行う「フェイズ3」開始に向けた最終調整作業を行ってきました。

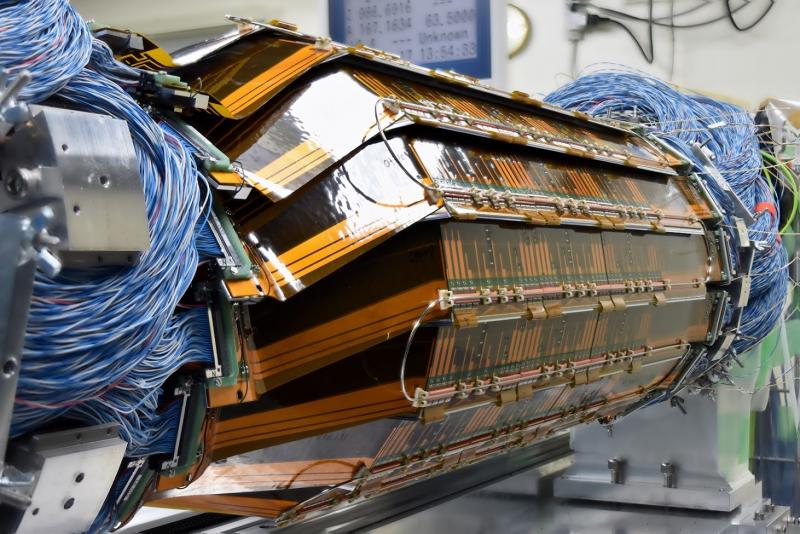

VXD は、粒子と反粒子の性質の違いを精密に調べたり、暗黒物質のような未知の粒子の存在を突き止めたりすることに極めて重要な役割を果たす装置で、素粒子標準理論を超える新しい物理を調べるのに欠かせません。Kavli IPMU では、VXD のうちシリコンバーテックス検出器 (SVD) の第4層ラダーの製作と調整を強力にすすめ、2018年5月に制作を完了させたところです。ラダーはその後、KEK に送られ、「フェイズ3」に向けて組み上げ作業 (図3) と、前述の昨年11月の Belle II 測定器へのインストール作業が行われました。

今後、Kavli IPMU では、VXD を含めたすべての検出器を活用し、取得データから電子-陽電子衝突により引き起こされる素粒子物理事象を精密に調べることで、新しい物理の解明を目指します。

今回の「フェイズ3」の開始にあたって、Kavli IPMU におけるシリコンバーテックス検出器 (SVD) 製作に中心的役割を果たした樋口 岳雄 (ひぐち たけお) Kavli IPMU 准教授は「私達が実験室で丹念に作ってきた SVD の第4層ラダーが、実験室を旅立って Belle II 測定器に導入され、そしていよいよ電子と陽電子の衝突データを測定する段階に入ったことは、この上なく嬉しいことです。SVD や Belle II のすべての検出器が検出するデータを使って、新しい物理を解明する研究を進めてゆけるのがとても楽しみです」と述べています。

今回の「フェイズ3」開始に関する詳細は、高エネルギー加速器研究機構 (KEK) のプレスリリースを御覧下さい。

関連記事

2018年5月28日

Belle II 実験のシリコンバーテックス検出器のラダー製作が遂に完了

2018年4月26日

SuperKEKB 加速器で電子・陽電子の初衝突を観測 -Belle II 測定器による実験がスタート

2018年3月23日

「SuperKEKB プロジェクト」加速器が本格稼働